“梁溪折桂——无锡博物院开放十周年特展”这些天正在无锡博物院开展,所展藏品虽不是无锡博物院全部家当,但件件可谓精品。其中,有一件董其昌的书法作品《题武夷山图诗并临米帖卷》(旧称《杂书卷》)特别引人注目。全卷潇洒流畅的书体呈现了董氏晚年的“人书俱老”;特殊的纸张、流传有绪的收藏故事更增加了《题武夷山图诗并临米帖卷》的传奇色彩。

董其昌小像

董其昌(1555—1636),字玄宰,号思白,别署香光居士,松江府(今上海松江)人。万历十七年(1589)进士,崇祯时官至礼部尚书,谥文敏。

在中国书画史上,董其昌是一位旗帜式的人物。他以在书法、绘画、理论及鉴赏诸领域中的极高造诣,在明清书画艺术史上树起来了一面众望所归的大旗。他的书风和画风不仅在明末清初成为画坛的艺术典范,而且在有清三百余年中始终被奉为艺坛圭臬。他的“南北宗论”,对以后的中国书画创作和理论研究产生了巨大的影响。经他鉴定、品评和题跋过的丹青名迹、法书碑帖难以数计,其字体独特、风格鲜明的“董题”,非但可资考据,且为这些传世名迹更添神采。

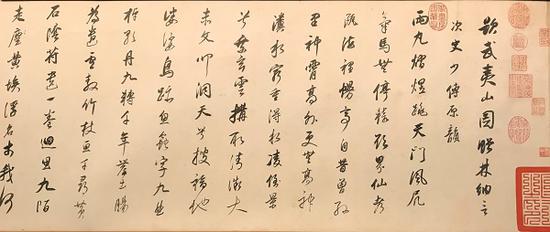

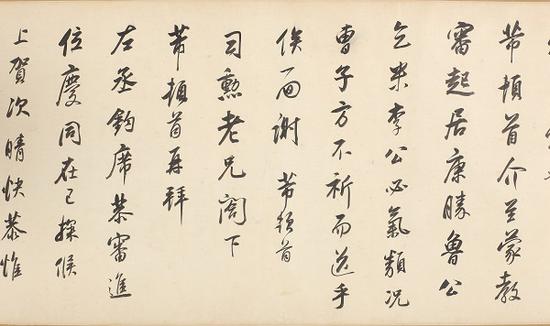

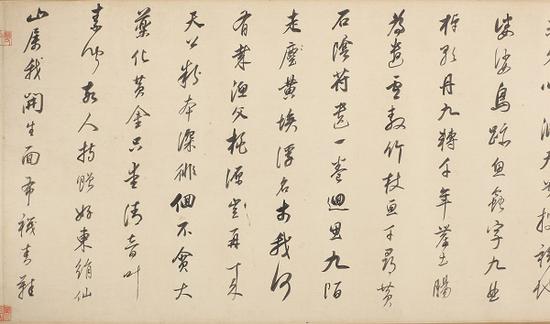

董其昌《题武夷山图诗并临米帖卷》(旧称《杂书卷》) 无锡博物院藏

无锡博物院所藏董其昌《题武夷山图诗并临米帖卷》(旧称《杂书卷》),全长488.5厘米,纵37厘米,行书,计79行,未经发表。较之其他传世董书,该卷有以下几个特点,试杂评之。

一 流传有绪

董其昌《题武夷山图诗并临米帖卷》局部

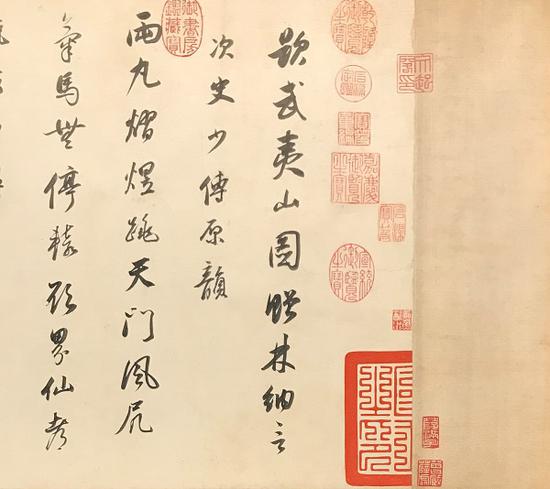

该卷乃董其昌为同僚“圣棐相国”所书,卷尾“圣棐左相国得高丽镜光纸请书新诗”已言明。卷中“文起阁印”、“双白”、“一字圣棐”等印,为藏者圣棐相国用印(同样的印章也出现在圣棐相国所藏的另一幅董其昌作品《秋山图》上),此后是卷转入清宫,并被编入《石渠宝笈·续编》。手卷前后共钤乾隆藏印七方及“嘉庆御览之宝”、“宣统御览之宝”印各一方。伪满时期,该卷随同大批清宫文物被溥仪携往长春。这批清宫旧藏除了在东北解放时为人民解放军抢救了一小部分外,大都流散出来,自东北而至全国各地。藏于私人者,多秘而不宣;尚有因利所趋,流失海外者,不在少数;甚至还有一部分,竟遭水火兵蠹之灾,难以复原。该《题武夷山图诗并临米帖卷》则相对幸运地为时在东北工作的无锡籍藏家薛满生所购得,并于1982年入藏无锡博物馆(现为无锡博物院)。同时入藏的还有董其昌《岩居图》卷,明太祖朱元璋《手谕》卷等清宫旧藏。在这些书画上,除了钤有清宫收藏印外,还都钤有薛满生收藏印多方。

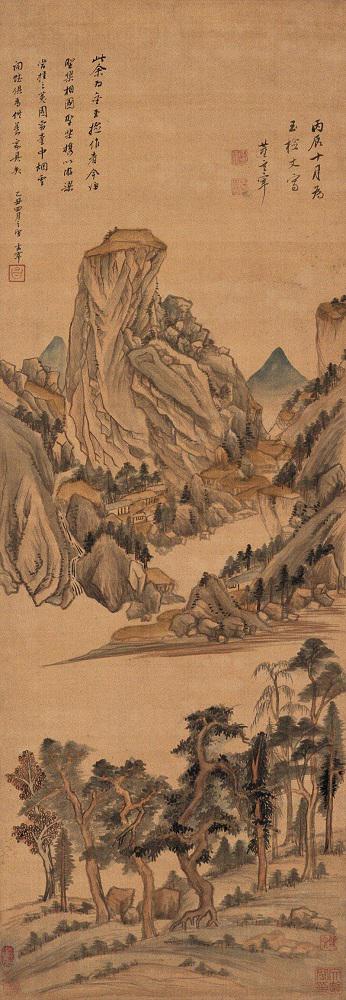

董其昌《岩居图》卷 无锡博物院藏

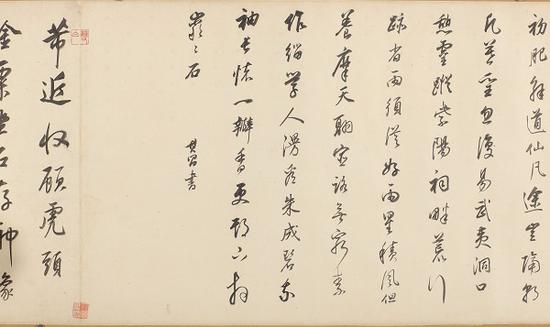

所以,《题武夷山图诗并临米帖卷》的传承经历简单而明晰,自原藏家圣棐相国而至清宫内府又至薛处,这种简单的递传最大程度地保存了作品的完整度。《题武夷山图诗并临米帖卷》入藏无锡博物院时,与董其昌的《岩居图卷》并置于一皮箱内,箱外有薛满生“知过堂”红印。而上款人圣棐所钤“文起阁印”、“双白”、“一字圣棐”均为骑缝印,且印面完整,故可证装裱所用花绫系明代原物。

董其昌《秋山图》

至于首位藏家圣棐相国,其人虽尚难查证,但董其昌赠圣棐相国,或曾为圣棐相国收藏过的书画作品,则目前所知即有四件。除本卷外,一件为佳士得2003年7月香港拍卖会所拍董其昌行书《别赋》、《舞鹤赋》合写册页22开。此件作品用宋代藏经纸,每页有乌丝栏,钤宋代藏经印六方“兴国福寿转轮大藏经”(六次),行书江淹《别赋》、鲍照《舞鹤赋》。据董氏自跋,书于辛亥年(1611年)腊月,乙丑年(1625年)为圣棐丈重题。这件作品同样为清宫旧藏,并曾入编《石渠宝笈·续编》。一件为2004年上海敬华拍卖公司拍卖的董其昌《秋山图》画作,此件为董其昌1616年(万历四十四年丙辰)10月为金玉检所作。1625年(天启五年乙丑),金玉检转赠给了圣棐相国,圣棐大喜之下又向董其昌索题,董氏见佳作得其所归,遂复题之。《秋山图》所用绢料也卓然有异它取用董其昌自制的麦芽黄绢本。据载,董氏即为一代书画大家,其书画所用绢、纸均极精心,曾自制麦芽黄绢用于平生得意之作。此画曾为近代大收藏家虚斋庞莱臣收藏,并收入《虚斋名画续录》卷二。另外一件为1623年(癸亥)十月廿二日,董其昌为圣棐所题《山水册》。上述四件作品在《董其昌年谱》中都有记载,也都堪称董氏精品,可见圣棐与董其昌在1623年至1632年(《题武夷山图诗并临米帖卷》作于1632年)的十年间,有着较为亲密的交往;而圣棐则是一个极为精鉴之人,对于书画有着极大的兴趣,其中就包括董氏作品。

另外值得一提的是,在《题武夷山图诗并临米帖卷》的卷末最下角,有一方九字朱文藏印:“容若玉红草堂书画记”,其钤印位置和古旧的印色均显示,这是一方较为早期的收藏印。考字“容若”而有名于时者,或为清初著名词人纳兰性德。

《题武夷山图诗并临米帖卷》上面的收藏印

二 用纸独特

该卷书于高丽镜光纸上,由四段纸接成,卷首、卷尾有鲜红的“朝鲜国王之印”朱砂大印。另外纸面上还有发丝粗细的“朝鲜国王李倧言天启六年六月十三日······”等字样,前后分三段。其内容为朝鲜国王给明朝天启皇帝的一段表文,言及天启六年六月十三日明朝派正使姜曰广出使朝鲜,赐“彩币文锦”。朝鲜国王率王妃及一国臣民,感激之余,随表奉进各色细布、麻布、花布及三七等物若干。表尾落款天启六年闰六月闰十五日,距姜曰广出使朝鲜仅二日。

《题武夷山图诗并临米帖卷》纸面上的字样底纹

这张高丽纸确实纸质坚紧细密,没有明显帘纹,不愧镜光之称。表文字体为优雅圆润的正楷,细如发丝,墨色雅淡,如不细观简直难以发现,从字形及行间排列而论,可能为铜版活字印刷。但也有专家认为笔画有锋,可能为特制小笔所书。

天启六年为1626年,当时在位的朝鲜国王为仁祖李倧(1626—1649在位)。极为巧合的是,同年,皇太极在沈阳继承汗位,后金势力日益崛起,但朝鲜仍然公开支持明朝,认为“天朝(明)之于我国,犹父母之于子女也”。纸上表文中朝鲜国王对明称臣,既有贡物,语气又备极恭敬,可为明证。故虽一纸之微,有时亦能一证史实,这恐怕又出乎书画鉴定之道以外了。

《题武夷山图诗并临米帖卷》的骑缝章

高丽镜光纸宋代即有名于时,并为当时书家所宝爱。将其为传统特产,历年进贡,大概已成定例。董其昌特好用之。此纸既属贡品,圣棐相国想来亦得之不易,故郑重其事地请董其昌写,且点名要“请书新诗”,如此名纸、妙墨、新诗则称得上是三绝了。而董氏也是性情中人,除了尽心尽力地照办,在卷首尾书自作诗外,又在手卷中段因“适有持宋榻米元章帖见视者,为临数十行”。米元章为董氏生平所爱,宋榻可宝,见之心喜,不免技痒,不自觉便要为临数十行真是典型的艺术家脾气。三绝之外,更成四美。

三 字体风格鲜明

董其昌殁于1636年,享年82岁。《题武夷山图诗并临米帖卷》书于1632年,时年董其昌78岁。此作为其最晚年作品之一,也是他风格极鲜明、人书俱老的佳作。

董其昌《题武夷山图诗并临米帖卷》局部

关于董其昌的书风与师承,董氏在其《画禅室随笔》中说:“吾学书在十七岁时······初师颜平原《多宝塔》,又改学虞永兴,以为唐书不如魏晋,遂访《黄庭经》及钟元常《宣示表》、《力命表》、《还示帖》、《丙舍帖》。凡三年,自谓逼古不复以文徵仲、祝希哲置之眼角。乃于书家之神理,实未有入处,徒守格辙耳。比游嘉兴,得尽睹项子京家藏真迹,又见右军《官奴帖》于金陵,方悟从前妄自标许······自此渐有小得。”这段小述概括地道出了董书的渊源与经历,由颜真卿而虞世南而王羲之、钟繇,由中唐而初唐而晋、魏,算得上是书学之正途;由“自谓通古,不复以文徵仲、祝希哲置之眼角”到“方悟从前妄自标许,自此渐有小得”。前倨而后恭的姿态体现出董氏随着学养日深、眼界日广,对前人名迹的理解逐渐深入,对自我书学境界的要求日益提高,炉火纯青后的谦和替代了少年得志时的疏狂。

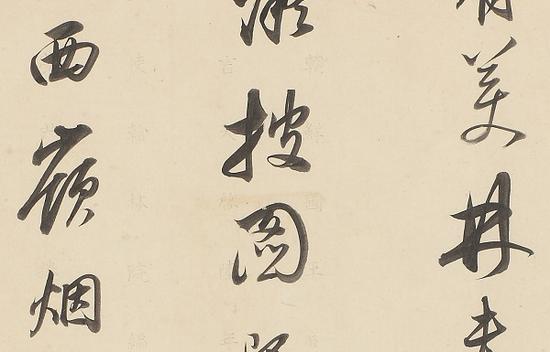

董其昌《题武夷山图诗并临米帖卷》局部

仔细阅读《画禅室随笔》,就会发现董氏的这段自述并没有全面地叙述出他自己的学书经历。他有“学宋人,乃得其解处”的过程,又遍临过杨少师、褚遂良、柳诚悬、赵孟頫等人的作品,对文徵明、祝允明也有深刻的理解,可以说,除了篆、隶基本未涉及外,董其昌对于明中期以上历代最优秀的书家的法书、名帖都有不同程度的学习、了解与研究。除了临写极多的钟繇、王羲之诸帖以及颜真卿、米芾书法外,怀素的草书,李北海、徐季海书法之异势,柳公权用笔之古淡,杨凝式书法之骞翥简淡。乃至于宋高宗书体,都在董书中留下了难以磨灭的痕迹。而对米芾的喜爱与崇敬,是贯其一生的,以至于《明史》称他:“始以米芾为宗,后自成一家”,所以我们也不难想象他为什么见到一本宋榻米帖就要临写一段了。可以说,既能熔铸古今,又能食古而化,方才形成了今天看来独具风采的董书。

董其昌《题武夷山图诗并临米帖卷》局部

《题武夷山图诗并临米帖卷》连落款共计79行,前34行与末24行为行书自作书,行草书体,中间21行临宋榻米芾尺牍三通,自首至尾,用笔精审不苟,但是始终保持着董书风神萧散、飘逸不群的特色。中段的临米,虽然字体结构肖似,二人书法最终也都从晋人悟出,但米书劲健,董书简淡,如同一套拳法以不同的内力使出,这大概不光是时代风格之差异,也缘于个人气质秉赋之不同了。

董其昌《题武夷山图诗并临米帖卷》局部

姜绍书《无声诗史》卷四称董其昌“年近大耄,犹手不释卷,灯下读蝇头书,写蝇头字。盖化工在手,烟云供养,故神明不衰乃尔······”董其昌在书《题武夷山图诗并临米帖卷》时,董氏已届七十八高龄,但字里行间,气韵流动自如,用笔松而不懈,笔墨坚凝而不迟滞,从中我们感觉不出丝毫的苍迈老钝,只觉得其精力弥漫、风神潇洒处一如壮年,足证姜氏所言棐虚。将此卷同上海博物馆所藏《行书临帖册》(作于1635年)作一对比,二者非但结体。用笔绝类,其精神、气韵也如出一辙,堪称董氏晚年行书作品之双璧。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号