第50届科隆艺术博览会(Art Cologne)毫无疑问是世界上最古老的当代艺博会之一,但不久前已经跟不上整个飞速变化的艺术市场和板块。当我挪步在艺博会的长廊上,一路上我不断被问道“你怎么在这儿?”如果告诉你我来参与报道这该死的艺博会已经25年了,你们这些初来乍到者听了觉得怎么样?

我还曾担任2006-2008年的科隆艺博会选拔委员会成员,尽管每参加一个艺博会到后来都会被 “赶走”,我还是对自己的当选讶异不已。而自我第一个策展实践——1990年在纽约Sandra画廊的“German Paper”到我最后一个2014年在伦敦佳士得 Mayfair的项目“polke/richter richter/polke”, 我一直都深爱着德国艺术。

Konrad Klapheck,Galerie Michael Haas画廊

如果说哪个地方可以在第一线观察艺术界变化无常的局势,非选拔委员会莫属。在德国,画廊被拒绝是有权利提出讼诉的。所以在这样一个席位上可以说是令人左右为难。当年曾经有过这么一回事:当地的画廊主们联合起来在报纸上登广告谴责艺博会地位的滑落,把当时的艺博会总监Gerard Goodrow赶下了台。然而不管你的意愿有多么强烈,当年的直转急下的市场也难以挽回。Goodrow就这样在2008年被曾经的画廊主、也是包豪斯艺术家László Moholy-Nagy的孙子Daniel Hug取代。

自从2008年,科隆艺博会经营惨淡,我甚至撰文为它写下了挽歌。近年来局面逐渐有所转机,这个艺博会也开始重新站稳了脚跟,但它早年的声誉已一去不复返。实际上也没有那么糟糕,和香港巴塞尔艺博会类似,科隆也是一个欣欣向荣、由大量的当地的买家支撑起来的区域性艺博会。在这里你也不会看到没完没了的纽约艺术顾问无时不刻出没在你眼前。然而跟香港不一样的是,它是个有着浓厚的德国气息的艺博会。这也是尤为吸引我的一点。

当我2009年来科隆艺博会的时候,新任总监Hug直接过来想和我极其尖锐的评论立场 “套点近乎”, 但我依然看到什么就报道什么。从那时起我甚至有贵宾卡直接进出。尽管开幕式上聚集了大量的人群,我还是没法准确地把握整体的销售状况。科隆就是这样一个慢热的艺博会,你无法为了赶头条通宵熬夜把它的全貌呈现出来,这也是我一直喜欢它的一点。它会不会最终也被巴塞尔收归门下呢?真是不得而知。

Michael Werner画廊展出的西格玛尔·波尔克

保守派和暴发户

科隆艺博会的地缘政治-经济布局自上而下分为三个楼层——艺博会中的等级制度只会有过之而无不及——资历最浅的参展者基本上位于顶楼,最资深者则占据最底层的楼面。我猜从上往下走半层比向上移两层要来得简单,日耳曼式的实用主义永远都适用。

在科隆艺博会中间楼面混战的是一群实力雄厚的画廊:一边是旧式画廊的守卫者,如教授般温文尔雅的经纪人Karsten Greve,另一边是那些相对而言白手起家的卓纳画廊(David Zwirner)、豪瑟沃斯画廊(Hauser & Wirth)、Thaddaeus Ropac画廊和Sprueth Magers画廊。此次艺博会中高古轩画廊的缺席就像让艺博会缺失了一只门牙,这就是高古轩画廊强大的存在感和掀起销售狂潮的实力。

那些通常无法跻身于这种航母级画廊交易圈的德国本土艺术家,包括81岁的康拉德·科拉菲克(Konrad Klapheck),他的一幅画着像从马奈(Manet)的《吹短笛的男孩》(The Fifer)中走出来的黑色短靴作品以16万欧元(约合人民币117万元)的价格售出。此外还有72岁的阿尔穆特·艾斯(Almut Heise)、76岁的伊米•克诺贝尔(Imi Knoebel)以及今年试图有所突破的——如果以作品数量和展位曝光率来衡量的话——戈特哈德·格劳伯纳(Gotthard Graubner,1930-2013)。西格玛尔·波尔克(Sigmar Polke)的纸上作品也是收获颇丰,售价从2万欧元(约合人民币14.62万元)一幅尚可的作品到约35万欧元(约合人民币255.8万元)一幅不等。

马伯乐画廊展出的Tony Matelli

一幅阿尔穆特·艾斯于1969年创作的大型原始波普油画作品售价为8万欧元(约合人民币58.46万元)。对于这幅戏谑版本的克里斯蒂安·谢德(Christian Schad)作品,这个价格确实需要停下来想一想,但也不需要太久,毕竟她的新作与这幅旧作相比更相形见绌,普通摄影照片般的画面,既丧失了活力也减弱了卡通的风格。另外,戈特哈德·格劳伯纳的作品似乎弥漫在每个楼层。根据artnet价格数据库显示,这位艺术家的拍卖纪录是于2010年达到的34.1 万美元(约合人民币220.9万元),这些年来总共售出631件拍品的成绩也令人肃然起敬。由此看来,我们又有一位成熟的艺术家正等候接受重新评估,成为如今市场真正的宠儿。又或者是过度泛滥。格劳伯纳的作品形式上还算赏心悦目,看上去平淡而舒适,但它们看起来像是内芯被塞满了的上了色的床垫,类似于介乎Zero画派和僵尸形式主义之间,从恩里克·卡斯特拉尼(Enrico Castellani)和阿戈斯蒂诺·伯纳鲁米(Agostino Bonalumi)到卡里·厄普森(Kaari Upson)和贾斯汀·阿迪安(Justin Adian)的作品皆是如此。

戈特哈德·格劳伯纳的各件作品价格跨度甚大:Karsten Greve画廊的大幅作品售价从35万到45万欧元(约合人民币328.88万元)不等,而小幅作品则是180欧元(约合人民币1315.53元)。在Schwarzer画廊,他的大型画作售价为32万欧元(约合人民币233.87万元),而Ludorff画廊则把一幅更为小巧紧凑的油画标价为25万欧元(约合人民币182.71万元人民币)。紧接着是在Walter Storms画廊的另一幅小型作品,售价为9万欧元(约合人民币65.76万元)。看完这一连串令人眼花缭乱的画作和价格后,我真的很想躺在一个床垫上。

在与西格玛尔·波尔克(Sigmar Polke)的长期合作突然被大卫·卓纳打破之后(大卫·卓纳近日宣布将代理波尔克的遗作),Michael Wernerz似乎忙着把画廊的库存作品都晒了出来。波尔克的油画作品目前十分稀缺抢手,整个艺术市场都正在翘首以盼下个月卓纳画廊将要投下的重磅炸弹,推出代理波尔克作品后的第一场展览。

作品的价值往往为作品自己说话。此次艺博会上,只有几幅没有任何文件说明的小型格哈德·里希特(Gerhard Richter)作品可见,这也许是因为在过去的五年多内,市场对于里希特的作品价格以十倍的增幅上涨已经司空见惯。科隆艺博会从来不是展览售出这种作品的地方。尽管市场对里希特的狂热已经消失殆尽,但是总还会有另一个格哈德·里希特和另一个丹尼尔· 平施贝克(Daniel Pinchbeck)出现,后者那幅以磕了摇头丸的蒙克为题材的迷幻般布面油画作品目前仍受到市场的追捧,售价为12.5万欧元(约合人民币91.36万元)。

弗朗兹·韦斯特可以算作德国的贾科梅蒂(Giacometti),尽管他的作品相较之下更有血肉,但却十分松松垮垮。韦斯特的雕塑作品,价格范围从约4.5万欧元(约合人民币32.88万元)的限量版台灯作品起,纸上绘画约6.5万欧元(约合人民币47.5万元)而大小适宜的装置作品则为22万欧元(约合人民币160.78万元)。但有时,这位艺术家的价格也会大起大落——比如,突然飙至100万美元——这就是当前文提到的大卫·卓纳涉足时将会发生的事情。

来自奥地利的Konzett画廊低调又出色,它在30多年间亲自经手了超过1500件韦斯特的作品。这样的画廊你何处可寻?不过,尚不清楚为什么Konzett画廊会位于老牌画廊聚集、展示现代艺术作品的一楼。这或许预示着它会给画廊、艺术家本人和他作品的市场都带来好运。

联合展览

三年前参观科隆艺博会的时候,我意外地来到了新艺术经纪人联盟(NADA)。它就像一个病毒艺博会,寄生于另一个艺博会之中,算是个好想法。可悲的是,这种植入其他品牌的创意只不过是一个被或商业或非营利外壳层层包裹的洋葱。这是个短命的创新,因为很快NADA就被剥夺了原有的身份,被贴上“合作办展”的标签,成为主阵营的一个分支。合作办展,无论是说艺术家还是画廊,通常都被用来形容联合体中较弱的那一方。

“新现代派”(New Contemporaries)的出现使得局面更加混乱。简而言之,这些特惠展位只需支付一半的费用,因为展会需要它们来为自身增色——像味精一样。无论从何种角度来剖析,这都不过是狡猾地把分类对象延伸到更多国家的艺术家而已。

NADA的一个典型是由唐纳德·贝希勒(Donald Baechler)、河井美咲(Misaki Kawai)和泰勒·麦琪蒙斯(Taylor McKimmons)在凯西·格雷森(Kathy Grayson)的the Hole画廊办的联合展台。贝希勒将他价值9千欧元(约合6.5万元人民币)每幅的画挂起来当做壁纸。他早期的作品虽未得到赏识,但这次是他施展拳脚的机会。他最新的油画通常在拍卖中会以更低价格出售。将三位艺术家集结起来办展的做法只是无奈之举。毕竟没有艺术家喜欢合办展览,艺术更多是个人的追求。

令人难以置信的是,处于合作和新现代派两者之间的正是我在马乐伯画廊(Marlborough)开始收藏的托尼·麦特里(Tony Matelli)。那么他的作品有何精妙之处呢?他的灰尘画每幅价值13000欧元(约合9.5万元人民币),而雕塑可以卖到6万欧元(约合43.8万元人民币)。这其中的分界线令人费解;你可以想象头顶有一个购物警铃指引着参观者去参观某些亮点作品。

NADA把自己形容成“培养、支持、促进当代艺术新观点的重要非营利艺术组织”。如此高的评价让人不禁想问唐纳德·贝希勒(Donald Baechler)和托尼·麦特里(Tony Matelli)如何担得起这个名号。天晓得NADA在以后的展览中还会如何重组,他们更像是一个非营利的鞭刑台。

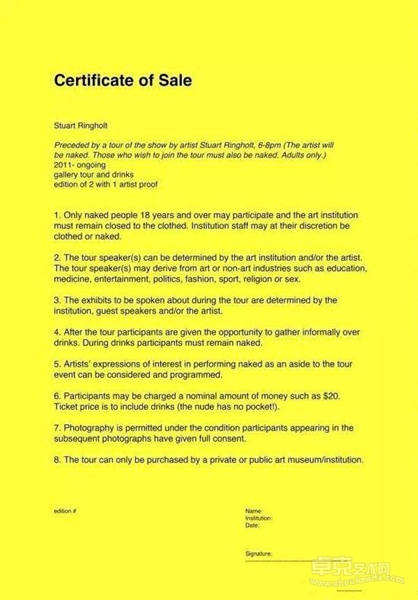

裸体的诱惑

我肩负一个报道斯图尔特(Stuart Ringholt)的表演项目的任务。这位艺术家生于澳大利亚的珀斯,作品由墨尔本的Neon Parc画廊代理,这个地方并不是盛产关系美学的温床——这个作品将进行一场艺博会精选作品导览之旅,其中参与的所有人——包括讲解员和参与者都是裸体的。幸运的是我并不是唯一赤裸的人。我童年时曾做过一个噩梦,梦里我坐在校车上,却惊恐地发现自己有一半裸露着。

一列形状各异、挂着“策展人”牌子的破车从艺博会入口一直排到了三楼——我是任何与汽车有关的艺术的脑残粉,即使是汽车残骸也不例外——而终点处是裸体的艺术家。在那个热情而超重的画廊主人的盛情之下,我终于得以和斯图尔特聊一聊他的作品。相信我,即使有着几十年的阅历,让我这样一个长期和艺术家遗作打交道的人与一位新兴的、即便是来自澳大利亚艺术家寒暄也是件很有压力的事情。

斯图尔特的其他表演作品包括了在公共场合出丑(和我的每个专栏如出一辙)以及开办愤怒管理课程,在这里你可以看到一个疑似患有抽动秽语症的女人不停大喊着“阴部”。如果还有这样的社会雕塑一定要叫我参加,我绝不会把它和裸露联系在一起。

在我急着去赶飞机前,艺博会总监Daniel Hug从我面前走过,我问他是否愿意正面全裸,他说他瘦下来之后裸体还是挺好看的,但现在正好没空(呵呵,我就知道)。

路过纽约的加拿大画廊(Canada Gallery)时,我无意中听到暴躁的画廊主Phil Grauer正想用20美元(还是20欧元?)来贿赂鲁贝尔夫妇(Donald and Mera Rubell),让他在快闭馆的时候可以进去看看他妻子Mera的展览。当我试着加入这段对话时,Donald试图警告Mera不要在我面前作答,但为时已晚——她答应了这个请求。可见,谁会不喜欢无所畏惧的鲁贝尔夫妇呢?在我认识他们这25年里,尽管有过各种尝试,我们之间从来没有过1美元的交易。

回家的路上,我调到了CNN频道,碰巧听到一段关于F1冠军刘易斯·汉密尔顿(Lewis Hamilton)的报道。他说他去了迈阿密巴塞尔艺术展(Art Basel Miami),并说到他被绘画作品的“深刻内涵”所打动,这深刻的程度有如那些被他在湿滑赛道避开的积水一样深。当然,科隆艺博会并不是一场喧嚣的闹剧,也没被名人的哗众取宠、金钱和阴谋所污染,而是有其优势所在(让我们拭目以待纽约5月的艺博会浪潮)。

科隆这枚60瓦的老灯泡在金碧辉煌的巴塞尔面前显得衰弱而惨淡。即便再怎么努力重拾往日辉煌,现如今,也很难达到过去的成就。我想说,待在一个更关注艺术而不是周围喧嚣的纯商业环境反而是一种解脱——就像除了最巴塞尔的巴塞尔以外的其他展览。这更多是在给行家提供一个去看而不是去听的地方。正如另一个领域的艺术家阿诺·施瓦辛格在他1984年的电影《终结者》里说的那样:“我会回来的。”

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号